終活 へのサポート

「終活」という言葉を聞いたことはないでしょうか?

終活(しゅうかつ)とは「人生の終わりのための活動」の略称とされています。

誰にでも訪れる「老い」を迎える中で、人生の終わりを自身で整えることは、

ニーズとしての高まりがあります。

ご自身でどのような準備をしていくかには、

それぞれ想いがあり、千差万別です。

その中でも、自分の想いで整えておきたい部分を「エンディングノート」に、

したためてはいかがでしょうか?

ちよだ成年後見センターでは、

自分の将来を考えていくためのヒントになればと、

エンディングノート(私の歩みノート)を作成しました。

今回、「ご近所かわらばん」でもご紹介しましたが、

エンディングノート(私の歩みノート)は万が一に備えて、

家族へのメッセージや終末医療の方針、葬儀やお墓、

認知症になってしまったときのことなど書き留めておくノートです。

ちよだ成年後見センターでは、いくつかの町会などにもご説明に伺っています。

家族のいる方も、おられない方も、

ご自分の将来の希望を書き留められるノートです。

千代田区民の皆様にも活用して頂けるように、

ちよだ成年後見センターが説明に伺わせて頂きます。

エンディングノートの内容で、無駄な部分など1つもないのですが。

私、ちよだ成年後見センター佐藤が、

自分の経験上すごく「大切っ!」と想った部分。

特別養護老人ホームで働いていた時に、

認知症の方々とも沢山お会いしました。

お元気で活発に活動していたときには、

どのような方だったんだろうと思ってもファイルには、

家族が話す記録や、施設からの記録が綴られていますが、

ご自身の気持ちはなかなか見えません。

この記述欄は、そんなに広い記入スペースではありません。

でも、このスペースで埋められなければ、

いくらでもスペースを広げて気持ちを綴ってほしいと想います。

沢山大切なことを綴るノートではありますが、

私はあえて!この部分を大切に想います。

エンディングノート(私の歩みノート)への問い合わせはお気軽に、

ちよだ成年後見センターまでお問い合わせください。

03-5282-3100

ちよだ悪徳商法バスターズ公開講座 「オレオレ詐欺の実態~親心スイッチを揺さぶる犯行手口~」

3月18日(火) 午後2時~4時

社会福祉協議会3F会議室にて、

ちよだ悪徳商法バスターズの公開講座を行います。

今回は、麹町警察署の防犯係の協力を得て、

オレオレ詐欺の電話はどのようにかかってくるのか、

どのように心が揺さぶられるのか、実際の電話のテープや、

実際の事例を公開します。

いまは「オレオレ詐欺にご注意を!」の注意喚起が

街中にあふれていて、特に気に留めなくなったり、

「もういいよ、わかってるってば」

「そんなの私がだまされるわけないじゃない」

と思ってしまいますが、

この講座に来ていただければ、

背筋がゾクゾクっとすること間違いなしです!

参加費は無料です。

区内在住のほか、在学・在勤、その他一般の方も

参加できますので、お友達・知り合いを誘って

ぜひおでかけください!!

=情報提供= 「身に覚えのない請求について」

千代田悪徳商法バスターズに寄せられた3件の

「身に覚えのない請求について」情報提供させていただきます。

バスターズメンバーに寄せられたメールですが、

不安を煽るような、かなり悪質な内容になっています。

同じような書面にも関わらず、送り先は違う特徴があります。

このような劣悪なメールが届くことがあります。十分にご注意ください!

以下本文です。

【1件目】

本通知を持ちまして、貴殿ご利用複数サイト利用料金及び遅延損害金【378万円】に関する

債権回収・財産差し押さえ強制執行最終通知とさせて頂きます。

『一両日中』に未払金【378万円】を回収に伺わせて頂きます。

尚、現段階にて貴殿ご利用メールアドレス≪※自分の携帯のメールアドレス※@携帯会社.ne.jp≫より、

端末情報を調査し「氏名・住所・ご職業・ご利用金融機関等」 全て、当社債権者データベースに登録済みとなっております。

データベースを元に、直接ご自宅へ伺い回収を行わせて頂きます。

当日ご不在の場合「ご親戚・職場等」へと連絡をさせて頂く事となりますので、予めご了承下さい。

━【ご利用詳細】━━

・整理番号「*********」(実際には数字が入っています)

・ご登録メールアドレス≪※自分の携帯のメールアドレス※@携帯会社.ne.jp≫

・ご利用サイト数:5番組

・利用料金:\1,600,000

・遅延損害金:\2,180,000 ━━━━━

※上記、ご利用料金及び遅延損害金を当日その場にて全て回収させて頂きます。

※現金での回収が困難な場合、ご自宅・ご実家の家財道具や 家電、預金口座からの強制徴収、

車、不動産、株式、貴金属、生命保険掛金、 その他、換価可能な物すべてを差し押さえさせて頂き、

未払金の補填とさせて頂きます。

※現時点にて、『財産差し押さえ強制執行』の法的許可は得ておりますので、

如何なる理由があろうとも、減額交渉及び回収猶予を設ける事は出来かねます。

※尚、この通知を持ちまして最終通知とさせて頂きます。

こちらへとご返答されても返答は致しかねますのでご了承下さい。

豊川ファイナンス 担当:大野健二

【2件目】

本通知を持ちまして、貴殿ご利用複数サイト利用料金及び遅延損害金【316万円】に関する

債権回収・財産差し押さえ強制執行最終通知とさせて頂きます。

『一両日中』に未払金【316万円】を回収に伺わせて頂きます。

尚、現段階にて貴殿ご利用メールアドレス≪※自分の携帯のメールアドレス※@携帯会社.ne.jp≫より、

端末情報を調査し「氏名・住所・ご職業・ご利用金融機関等」 全て、当社債権者データベースに登録済みとなっております。

データベースを元に、直接ご自宅へ伺い回収を行わせて頂きます。

当日ご不在の場合「ご親戚・職場等」へと連絡をさせて頂く事となりますので、予めご了承下さい。

━【ご利用詳細】━━

・整理番号「*********」(実際には数字が入っています)

・ご登録メールアドレス≪※自分の携帯のメールアドレス※@携帯会社.ne.jp≫

・ご利用サイト数:3番組

・利用料金:\1,900,000

・遅延損害金:\1,260,000 ━━━━

※上記、ご利用料金及び遅延損害金を当日その場にて全て回収させて頂きます。

※現金での回収が困難な場合、ご自宅・ご実家の家財道具や家電、預金口座からの強制徴収、

車、不動産、株式、貴金属、生命保険掛金、その他、換価可能な物すべてを差し押さえさせて頂き、

未払金の補填とさせて頂きます。

※現時点にて、『財産差し押さえ強制執行』の法的許可は得ておりますので、

如何なる理由があろうとも、減額交渉及び回収猶予を設ける事は出来かねます。

※尚、この通知を持ちまして最終通知とさせて頂きます。

こちらへとご返答されても返答は致しかねますのでご了承下さい。

太陽プレミアム債権回収会社 担当:前田毅

【3件目】

本通知を持ちまして、貴殿ご利用複数サイト利用料金及び遅延損害金【482万円】に関する

債権回収・財産差し押さえ強制執行最終通知とさせて頂きます。

『一両日中』に未払金【482万円】を回収に伺わせて頂きます。

尚、現段階にて貴殿ご利用メールアドレス≪※自分の携帯のメールアドレス※@携帯会社.ne.jp≫より、

端末情報を調査し「氏名・住所・ご職業・ご利用金融機関等」 全て、当社債権者データベースに登録済みとなっております。

データベースを元に、直接ご自宅へ伺い回収を行わせて頂きます。

当日ご不在の場合「ご親戚・職場等」へと連絡をさせて頂く事となりますので、予めご了承下さい。

━【ご利用詳細】━━

・整理番号「*********」(実際には数字が入っています)

・ご登録メールアドレス≪※自分の携帯のメールアドレス※@携帯会社.ne.jp≫

・ご利用サイト数:7番組

・利用料金:\3,400,000

・遅延損害金:\1,420,000 ━━━━━

※上記、ご利用料金及び遅延損害金を当日その場にて全て回収させて頂きます。

※現金での回収が困難な場合、ご自宅・ご実家の家財道具や家電、預金口座からの強制徴収、

車、不動産、株式、貴金属、生命保険掛金、その他、換価可能な物すべてを差し押さえさせて頂き、

未払金の補填とさせて頂きます。

※現時点にて、『財産差し押さえ強制執行』の法的許可は得ておりますので、

如何なる理由があろうとも、減額交渉及び回収猶予を設ける事は出来かねます。

※尚、この通知を持ちまして最終通知とさせて頂きます。

こちらへとご返答されても返答は致しかねますのでご了承下さい。

KNM債権回収会社 担当:神野仁

新しく情報を頂いたので、加筆いたします。メールで請求をすることを、

さも正当のような記載で説明をしている点が新しい部分だと思われます。

このようなメールが来た際には、ご注意ください。

本通知を持ちまして、貴殿ご利用複数サイト利用料金及び遅延損害金【316万円】に関する

債権回収・財産差し押さえ強制執行最終通知とさせて頂きます。

『一両日中』に未払金【316万円】を回収に伺わせて頂きます。

尚、現段階にて貴殿ご利用メールアドレス≪※自分の携帯のメールアドレス※@携帯会社.ne.jp≫より、

端末情報を調査し「氏名・住所・ご職業・ご利用金融機関等」

全て、当社債権者データベースに登録済みとなっております。

データベースを元に、直接ご自宅へ伺い回収を行わせて頂きます。

当日ご不在の場合「ご親戚・職場等」へと連絡をさせて頂く事となりますので、予めご了承下さい。

━【ご利用詳細】━━

・整理番号「*********」(実際には数字が入っています)

≪※自分の携帯のメールアドレス※@携帯会社.ne.jp≫

・ご利用サイト数:3番組

・利用料金:\1,900,000

・遅延損害金:\1,260,000

━━━━━━━━━━

※上記、ご利用料金及び遅延損害金を当日その場にて全て回収させて頂きます。

※現金での回収が困難な場合、ご自宅・ご実家の家財道具や家電、預金口座からの強制徴収、

車、不動産、株式、貴金属、生命保険掛金、その他、換価可能な物

すべてを差し押さえさせて頂き、未払金の補填とさせて頂きます。

※現時点にて、『財産差し押さえ強制執行』の法的許可は得ておりますので、

如何なる理由があろうとも、減額交渉及び回収猶予を設ける事は出来かねます。

※尚、この通知を持ちまして最終通知とさせて頂きます。

こちらへとご返答されても返答は致しかねますのでご了承下さい。

※現在、来年に施行される法改正に先がけ、試験的ではありますが、

≪※自分の携帯のメールアドレス※@携帯会社.ne.jp≫の所持者への通達を行っております。

これは、郵送資源等の削減、及び「郵便物未確認によるトラブル」を防ぐ為であり、

電子メールでの通達であれば、コストを抑えての確実な通達が可能となるため、

実施しているものとなります。

つまり、「電子メールによる通達はあり得ない」という事象では御座いませんので、

その旨はご理解下さい。

太陽プレミアム債権回収会社

担当:前田毅

*****

本通知を持ちまして、貴殿ご利用複数サイト利用料金及び遅延損害金【378万円】

に関する債権回収・財産差し押さえ強制執行最終通知とさせて頂きます。

『一両日中』に未払金【378万円】を回収に伺わせて頂きます。

≪※自分の携帯のメールアドレス※@携帯会社.ne.jp≫より、

端末情報を調査し「氏名・住所・ご職業・ご利用金融機関等」

全て、当社債権者データベースに登録済みとなっております。

データベースを元に、直接ご自宅へ伺い回収を行わせて頂きます。

当日ご不在の場合「ご親戚・職場等」へと連絡をさせて頂く事となりますので、予めご了承下さい。

━【ご利用詳細】━━

・整理番号「*********」(実際には数字が入っています)

≪※自分の携帯のメールアドレス※@携帯会社.ne.jp≫

・ご利用サイト数:5番組

・利用料金:\1,600,000

・遅延損害金:\2,180,000

━━━━━━━━━━

※上記、ご利用料金及び遅延損害金を当日その場にて全て回収させて頂きます。

※現金での回収が困難な場合、ご自宅・ご実家の家財道具や家電、預金口座からの強制徴収、

車、不動産、株式、貴金属、生命保険掛金、その他、換価可能な物すべてを差し押さえさせて頂き、

未払金の補填とさせて頂きます。

※現時点にて、『財産差し押さえ強制執行』の法的許可は得ておりますので、

如何なる理由があろうとも、減額交渉及び回収猶予を設ける事は出来かねます。

※尚、この通知を持ちまして最終通知とさせて頂きます。

こちらへとご返答されても返答は致しかねますのでご了承下さい。

※現在、来年に施行される法改正に先がけ、試験的ではありますが、

≪※自分の携帯のメールアドレス※@携帯会社.ne.jp≫の所持者への通達を行っております。

これは、郵送資源等の削減、及び「郵便物未確認によるトラブル」を防ぐ為であり、

電子メールでの通達であれば、コストを抑えての確実な通達が可能となるため、実施しているものとなります。

つまり、「電子メールによる通達はあり得ない」という事象では御座いませんので、その旨はご理解下さい。

豊川ファイナンス

担当:大野健二

ご注意ください!

成年後見 ワンポイントアドバイス 第4号 発行

千代田区社会福祉協議会 ちよだ成年後見センターの

第4号のワンポイントアドバイスが発行されました♪

今回は、申し立ての動向を中心に情報をお伝えしています。

是非、読んでみて頂ければ幸いです。

成年後見トピックス

最近の申立ての動向は??

①信託の利用

ご本人の財産のうち、日常生活に必要十分な預貯金を除いた金銭を、

信託銀行等に預けるよう家庭裁判所から指示が出る場合があります

(後見制度支援信託)。

最近では預貯金資産1000万円以上ある方には

この仕組みが利用され、専門職後見人が

信託契約を済ませた後、親族後見人が財産の引き継ぎを受け、

後見人として活動する場合が多くみられます。

信託財産を払い戻したり信託契約を解約するには、

家庭裁判所が発行する指示書が必要になります。

信託を利用すると、通常信託契約に関与した

専門職後見人への報酬(額は家庭裁判所が決定)と

信託銀行等に対する報酬が必要となり、

本人財産より支出することになります。

少し複雑ですがご本人の財産の適切な管理・利用のための

方法の一つとして、この仕組みが活用されています。

②情報開示について

昨年より、家事事件手続法が改正され、

申立てに関する記録・情報は、

当事者(手続き参加をした親族や本人)からの

申し出があれば原則開示されています。

ただし、虐待の疑われる場合や特別な事情で、

本人に危害が及ぶ可能性がある場合などは、

家庭裁判所に非開示の上申をすることができます。

上申には非開示にしたい理由など、

家庭裁判所への相談が必要になります。

家庭裁判所は事件の性質、審理の状況、記録等の

内容に照らして非開示の判断をする場合があります。

「後見人の不正が心配…」

成年後見制度が始まって以来、これまで何度か

専門職後見人(弁護士・司法書士・社会福祉士等)に

よる財産の不正が発覚しました。

そんな報道を見て「専門職に任せるのは心配」と不安を訴える

相談者が多くいます。

しかしながら不正の件数が圧倒的に多いのは親族後見人なのです。

東京家庭裁判所ではこれを防止するために

後見事務に関する継続的な研修を行ったり、

不適切な後見人に対しては、専門職による調査人をつけたり、

追加で専門職後見人を選任するなどの方法をとっています。

本人の財産を本人のために適正に使うために

誰が後見人になった方がよさそうか、

申立ての時には候補者をじっくりと考えることが重要です。

後見人のための勉強会=報 告=

あけましておめでとうございます。

本年も、ちよだ成年後見センターをよろしくお願いいたします。

新年の挨拶も早々ですが、

内容の一部を、報告させて頂きます。

後見人業務の日々の悩みの中で、講師の八杖弁護士はじめ

アドバイザーの奥西司法書士や金子社会福祉士への

質疑などのやりとりも多くみられました。

後見人同士で話し合う雰囲気もあり、

悩み事や疑問を顔が見える中、

垣根の低い勉強会になったと感じております。

下記はグループ座談会で出た質疑応答です。

皆様の何か参考になれば、幸いです。

Q 後見人の仕事とは?

A 大きく2つに分けられます

①財産管理事務 ②身上監護

ここで間違えてはいけないのが、

「不動産を売りたいからや、お金が下せないから」という

一過性の対応ではなく、例えば本人が亡くなるまで

後見人としての責務を担うことになります。

Q 後見人が必要な場合、何か線引きはありますか?

A 家族であっても代理人にはなれません。

故に後見人が必要になります。

ただし、子どもが未成年の場合は代理人になれます。

Q 「判断能力がない」というのは、どのように判断をしますか?

A 医師の所見(診断書)になります。

例えば、長谷川式簡易スケールなどの実施をします。

Q 後見報酬は何%になりますか?

A 親族は基本報酬がないことが多いです。

専門職後見人などであれば、

月額2万円ほどが目安になります。財産によって異なります。

Q 施設に入所している親族と任意後見契約をしていますが、

どのタイミングで後見にしたらよいか迷っています。

A 施設の職員の方に相談しておくと、

本人の状況や様子について確認が出来ます。

Q 財産などはないので、後見の必要はあまり感じていませんが、

先祖代々のお墓もあり、その点では将来が心配です。

A 財産の有無は関係なく、財産がなくても後見人は

必要であれば申し立てをしていくことになります。

後見報酬などは助成制度もあります。

お墓のことも心配であれば、今のうちにどうしていくか、

お寺と話しあいを持つことが大切です。

この他にも、本当にたくさんのアドバイスや

意見交換がされました。

講師の八杖弁護士からも、まとめとして

「後見人の仕事をしていく上で、客観的な判断をするためにも、

自分だけの考えでなく、様々な関係機関も利用して

相談してみるのも一つの手です。

そのために、ちよだ成年後見センターもあります。

1人で抱え込まずに、こうした座談会に参加して、

同様の境遇の方とお話をしていくことも大切です。

慎重に越したことはありません。」

というまとめを頂きました。

ちよだ成年後見センターとしても、

今後も既に後見人の方々のサポートや、

これから後見をと検討されている方々の

サポートをして参ります。

些細な悩みでも、これからの不安など大きな悩みでも、

是非お気軽に、ちよだ成年後見センターに

ご連絡を頂ければと思います。

講師とアドバイザーの皆様、

また定員を大きく超えてご参加くださった

多くの皆様ありがとうございました。

今後ともよろしくお願いいたします。

(佐藤)

ちよだ成年後見センター

千代田区西神田1-3-4

03-5282-3100

東京家庭裁判所 後見サイト 「後見センターレポート」

千代田区で、成年後見の申し立てをする際には、

霞が関の「東京家庭裁判所」が管轄になっています。

この東京家庭裁判所のHPには「後見サイト」という成年後見申し立てに関する情報がUPされています。

http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/koken/index.html

平成25年1月から、後見センターレポートが出ており、成年後見関係事件を巡る最近の動向をお届けしています。

4か月に1度のリリースになっているようです。

最新の動向になりますので、今後もリリースに合わせて、

ちよだ成年後見センターでも情報のシェアをしていきたいと思います。

現在でている3つのセンターレポートをシェアします。

是非、参考にして頂ければと思います。

後見人のための勉強会 開催!

後見人のための勉強会を実施いたします。

・・・・とは、書きましたがこれから後見人のなろうかと

思っておられる方にもわかりやすく、説明をしていく勉強会です

日頃の 後見活動 での 悩み

家庭裁判所への報告

特に、「亡くなったときの 備え と 手続きQ&A」については、

「本人が亡くなるときの後見人としての役割」を

弁護士 八杖友一氏に講義をしていただきます。

同じ悩みを抱える「後見人仲間」との座談会も予定しております。

前回好評でした講演会で講師を務めて頂いた

社会福祉士の金子千英子氏

司法書士の奥西 史郎氏も座談会に参加されます。

私、成年後見センター職員としても、ざっくばらんな

座談会が想像できるほど、頼もしいアドバイザーを迎えての座談会は、

とても関心があります!

日時は12月4日(水)14:00から

千代田区社会福祉協議会3階で行います。

定員15名になります。是非早めにご予約ください♪

終了いたしました

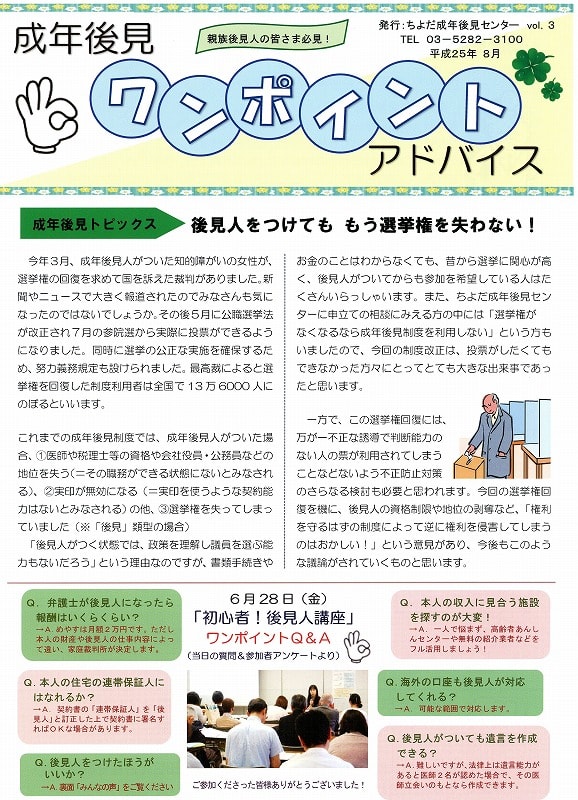

成年後見 ワンポイントアドバイス 第3号 発行

「成年後見 ワンポイントアドバイス」の第三号が出来ました。

千代田区 で 後見人 の方や、これから後見人になるということで準備されている方など、

是非お目通し頂ければと思います。

今回は・・・

6/28に行われました「初心者!後見人講座」のワンポイントQ&A

好評!「成年後見のきほんのき」

そして、「後見人をつけても もう選挙権を失わない!」成年後見トピックスになります。

「後見人をつけても もう選挙権を失わない!」から、私、成年後見センターの佐藤の感想を少々。

ある後見人をつける女性の方を、以前担当させて頂きました。

「選挙権が無くなってしまう」そのことに、とても立腹され丁寧に説明をさせて頂きましたが、

選挙権が当たり前にある時代の自分には、気持ちを一緒にするのには、

少し時間がかかりました。

私たち日本の。

特に女性の選挙権が認められたのは、1945年(昭和20)年の選挙法改正でのこと。

そしてようやく女性にも選挙権が与えられたのは、

1946年(昭和21年)に男女平等の普通選挙のときでした。

安易に考えていた訳ではありませんが。

選挙権の大切さや選挙の重みを若き頃に、大変実感された世代の方にとっては、

「選挙権は失いたくないものなのだ」ということを、深く理解したことがありました。

今後は、そのような喪失してしまう気持ちを感じずに、ご本人の権利や財産を守っていけることは、

諸所課題は残されてはいますが、成年後見にかかわる仕事をする人間として、

1つ喜ばしいことであると感じています。

後見人をつけても もう選挙権を失わない!

今年3月、成年後見人がついた知的障がいの女性が、選挙権の回復を求めて国を訴えた裁判がありました。

新聞やニュースで大きく報道されたのでみなさんも気になったのではないでしょうか。

その後5月に公職選挙法が改正され7月の参院選から実際に投票ができるようになりました。

同時に選挙の公正な実施を確保するため、努力義務規定も設けられました。

最高裁によると選挙権を回復した制度利用者は全国で13万6000人にのぼるといいます。

これまでの成年後見制度では、成年後見人がついた場合、

①医師や税理士等の資格や会社役員・公務員などの地位を失う(=その職務ができる状態にないとみなされる)

②実印が無効になる(=実印を使うような契約能力はないとみなされる)の他

③選挙権を失ってしまっていました(※「後見」類型の場合)

「後見人がつく状態では、政策を理解し議員を選ぶ能力もないだろう」という理由なのですが、

書類手続きやお金のことはわからなくても、昔から選挙に関心が高く、

後見人がついてからも参加を希望している人はたくさんいらっしゃいます。

また、ちよだ成年後見センターに申立ての相談にみえる方の中には

「選挙権がなくなるなら成年後見制度を利用しない」という方もいましたので、

今回の制度改正は、投票がしたくてもできなかった方々にとってとても大きな出来事であったと思います。

一方で、この選挙権回復には、万が一不正な誘導で判断能力のない人の票が

利用されてしまうことなどないよう不正防止対策のさらなる検討も必要と思われます。

今回の選挙権回復を機に、後見人の資格制限や地位の剥奪など、

「権利を守るはずの制度によって逆に権利を侵害してしまうのはおかしい!」という意見があり、

今後もこのような議論がされていくものと思います。

~制度を利用することになったら その1~

★かかりつけ医に「診断書」の記入をお願いする

申立てに必要な書類のひとつ「診断書」。

家庭裁判所の所定の書式(3枚つづり)を持って、

かかりつけ医に書いてもらえるかの相談をします。

かかりつけ医はたとえば皮膚科でも整形外科でも、医師であれば診療科は問いません。

以前からかかっている医師がいるようなら、本人の以前からの変化をわかってくれているので最適です。

かかりつけ医がない場合は、認知症・知的障がい・精神障がいの専門である精神科に

新たにかかることをお勧めしていますが、中には本人が通院を拒む場合もあると思います。

その際は通院がしやすい診療科(内科など)に相談する方法や、訪問診療を手配する方法などがあります。

ただし実際には医師の専門によって制度への理解に差がある場合もありますので、

診断書の取得のことでなにかお困りになったら、お気軽にちよだ成年後見センターまでご相談ください。

~成年後見人をつけた方がいいのかわからない~

前号で、成年後見制度を使うきっかけとして一番多いのは「銀行手続き」である

ことをお伝えしましたが、成年後見人の仕事はお金を管理するだけではありません。

施設入所や入院手続きの他、

「利用している福祉サービスが本人の生活状況・希望と合っているか」普段からよく本人の様子を見て、

必要なサービスを手配することが成年後見人の重要な役目です(身上監護といいます)。

こんな場面で、本人が手続きの内容や自分自身がどうしたいのかよくわかっていないようなら、

本来成年後見人をつける必要があります。

「必要な制度だとは思うけれど、うちはまだ切羽詰まっていないし、利用した方がよいのか迷っている」

というお悩みが多く寄せられます。実際、家族のサポートで成年後見人をつけなくても、

本人の希望どおりの生活を送らせてあげられる場合もあります。

利用のポイントは、「本人の意思が尊重されているか(家族だけの都合になっていないか?)」です。

センターでは制度を利用した方が適切かどうかのご相談にも応じています。

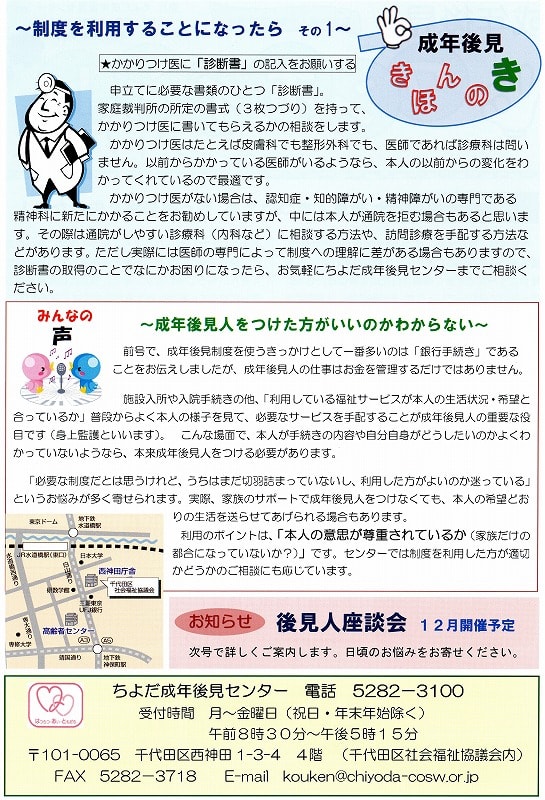

平成25年度福祉専門法律相談のご案内

平成25年度の「福祉専門法律相談」のお知らせです。

現在すでに、千代田区内各所にて、掲示されております。

高齢者や障がい者の権利侵害、相続、遺言、消費、契約などについて

「福祉相談弁護士グループ」の弁護士が、無料で相談に応じます。

詳しくは添付のチラシをご覧ください。

千代田区 在住者 とその家族、在勤、在学者を対象としています。

また新規相談者を優先しており、事前予約制です。

(担当弁護士の他にちよだ成年後見センターの職員も同席しますこと、ご了承ください)

ちよだ成年後見センターの事業になります。

千代田区内で、成年後見 制度 や申し立てなど、お困りの方は気軽にご相談ください。

既に掲示及び配布されているチラシとは、一部担当弁護士に変更が出ております。

不明な点については、ちよだ成年後見センターまでお問い合わせください。

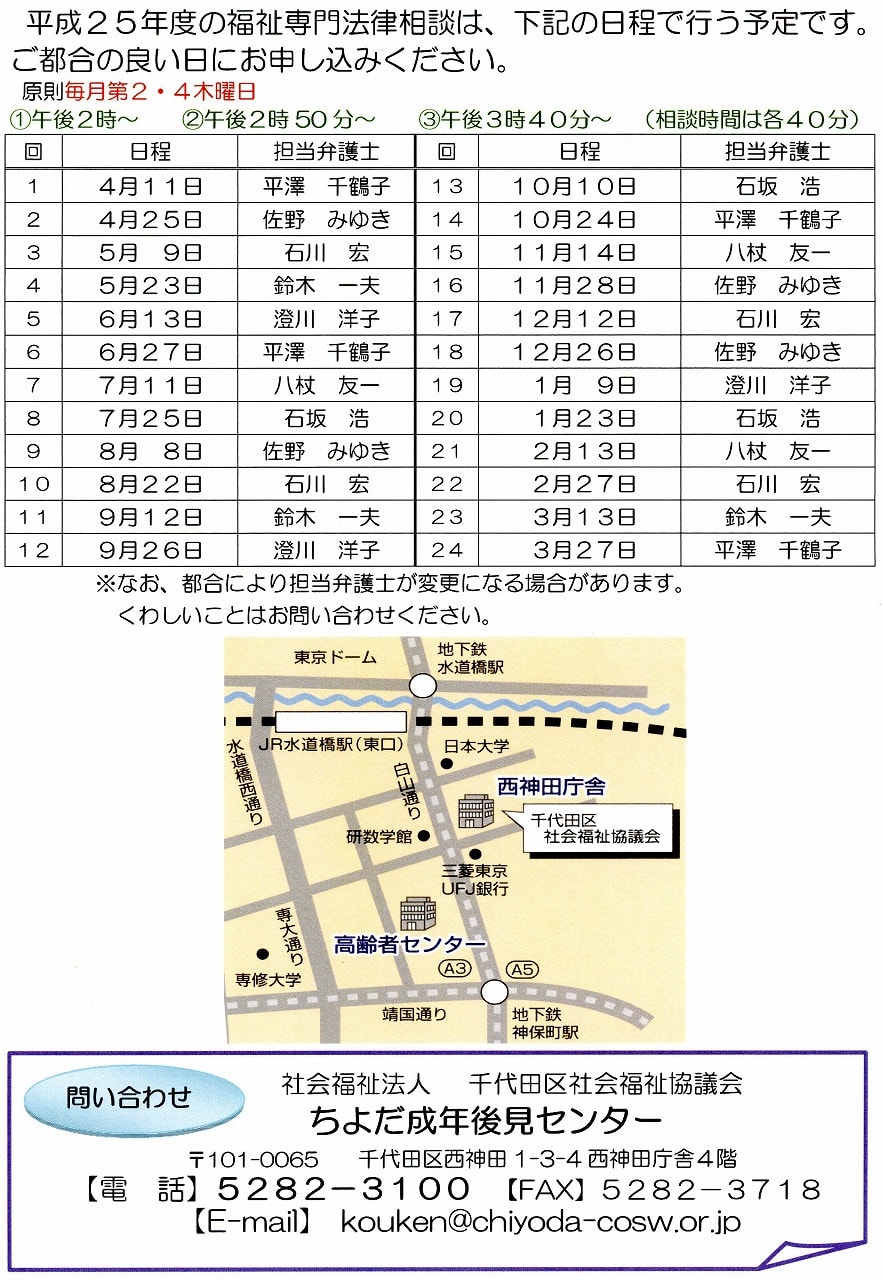

成年後見 ワンポイントアドバイス 第2号 発行

今年3月に発行した 「成年後見 ワンポイントアドバイス」の第二号が出来ました。

親族後見人様必見です!

今回は6/28に行われます、初心者!後見人講座の紹介から、成年後見のきほんのき

として、制度の入り口についての説明になります。

千代田区 で 後見人 の方や、これから後見人になるということで準備されている方など、

是非お目通し頂ければと思います。

今週末の5/17ころから配布予定です♪

(1)

(2)

(2)

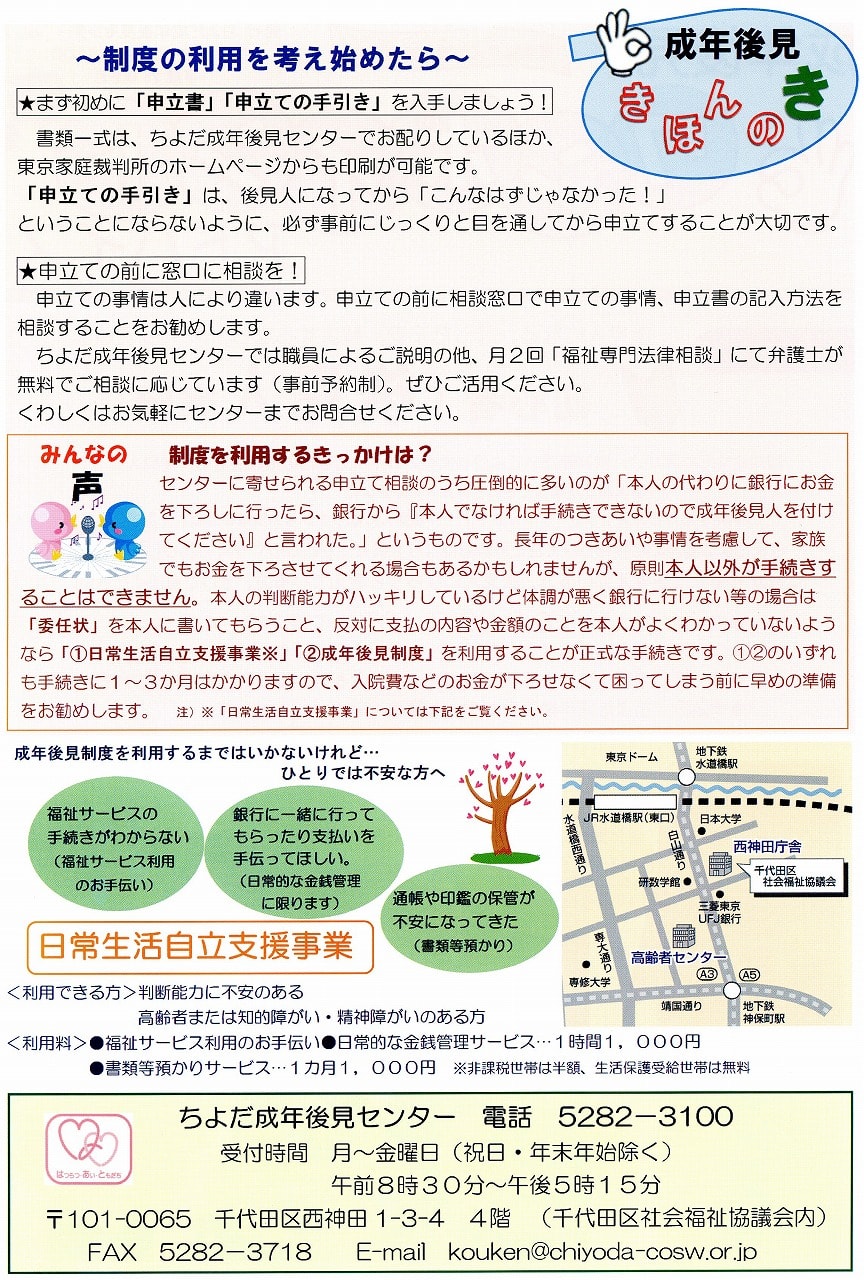

~制度の利用を考え始めたら~

★まず初めに「申立書」「申立ての手引き」を入手しましょう!

書類一式は、ちよだ成年後見センターでお配りしているほか、

東京家庭裁判所のホームページからも印刷が可能です。

「申立ての手引き」は、後見人になってから「こんなはずじゃなかった!」ということにならないように、

必ず事前にじっくりと目を通してから申立てすることが大切です。

★申立ての前に窓口に相談を!

申立ての事情は人により違います。

申立ての前に相談窓口で申立ての事情、申立書の記入方法を相談することをお勧めします。

ちよだ成年後見センターでは職員によるご説明の他、月2回「福祉専門法律相談」にて

弁護士が無料でご相談に応じています(事前予約制)。

ぜひご活用ください。

くわしくはお気軽に下記までお問合せください。

後見人がつくと選挙権を失う!?

今年3月、成年後見人がついている茨城県の知的障がいのある女性が「私にも選挙権がある」と

国に確認を求めた訴訟の判決が東京地裁でありました。

ニュースでも大きく取り上げられたのでみなさんも気になったのではないでしょうか。

現状の成年後見制度では、成年後見人がついた場合、

①医師や税理士等の資格や会社役員・公務員などの地位を失う(=その職務ができる状態にないとみなされる)

②実印が無効になる(=実印を使うような契約ができる判断能力はないとみなされる)の他、

③選挙権を失ってしまいます。

「後見人がつく状態では、政策を理解し議員を選ぶ能力もないだろう」という理由なのですが、

書類手続きやお金のことはわからなくても、昔から政治や選挙が好きで、

後見人がついてからも関心を寄せている人はたくさんいらっしゃいます。

現状では裁判所が一人一人の判断能力を個別に審査するのは不可能に近いとは思いますが、

この選挙権については成年後見制度ができて以来ずっと異論が出ていた問題です。このニュースを機に、

早速国会で公職選挙法改正の検討を行う動きがでてきています。

今後の国の動向を一緒に注目していきましょう!

※注)選挙権を失うのは「後見」の申立てをした場合のみ。「保佐」「補助」では失いません。